Das bundesdeutsche Pétanque steht im Licht einer breiten Öffentlichkeit. Private Sportkanäle übertragen immer wieder von international besetzten Turnieren. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender haben den Reiz unserer Sportart entdeckt: Das Doublette-Endspiel aus Travemünde wird vor beeindruckender Kulisse um 21 Uhr als Flutlichtspiel live vom NDR-Fernsehen gezeigt. Eine tolle Vision – die ich sehr wahrscheinlich nicht mehr in der Realität erleben werde. Warum ist das so?

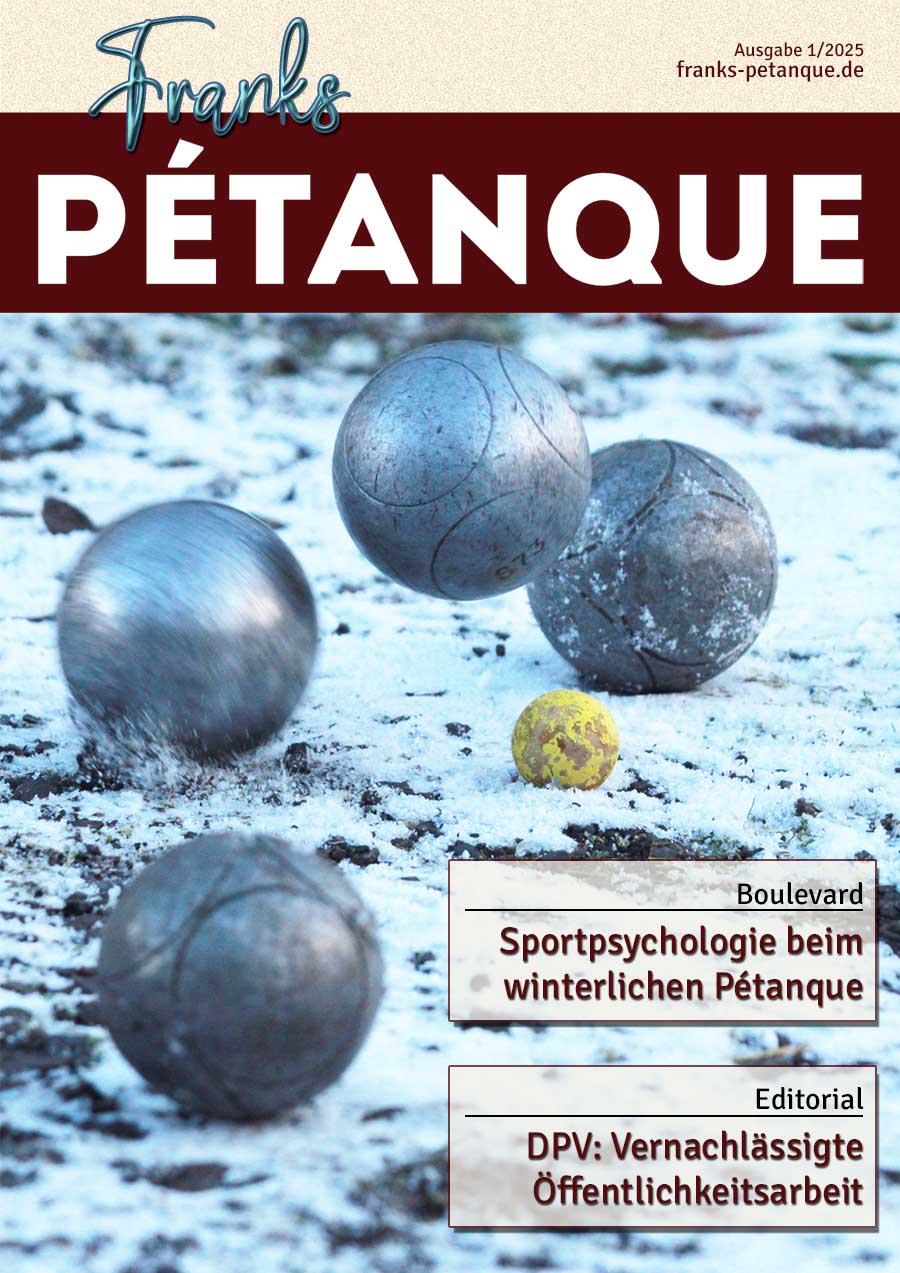

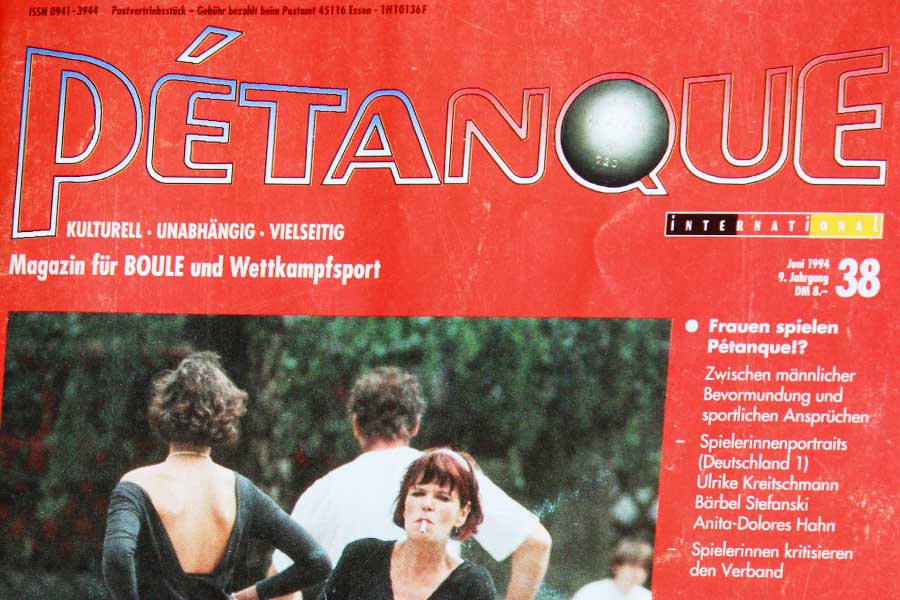

Es gibt sie heute nicht mehr, die gedruckten Pétanque-Magazine. Für SpielerInnen, die den Boules noch nicht so lange verfallen sind, mag es kaum vorstellbar sein, dass vor vielen Jahren gleich drei deutschsprachige gedruckte Pétanque-Magazine auf dem Markt waren. Gleichzeitig! Das waren: Boule, au fer und Pétanque International, die pro Jahr jeweils um die zehn Ausgaben produzierten. Dazu gab’s Vorläufer, Ableger, wechselnde Herausgeber, Feindschaften – kurz: es waren wilde Zeiten mit vielen Informationen, Berichten und weiteren Inhalten.

Ich weiß von manchen BoulistInnen, dass sie damals alle verfügbaren Magazine abonniert hatten. Auch ich fieberte oft der nächsten Ausgabe entgegen – nicht nur „meinem“ Pétanque International, für das ich in den 1990er Jahren ab und zu Artikel geschrieben habe. Auf Turnieren erstand ich an den Verkaufsständen immer mal wieder die Zeitschriften der Konkurrenz. Es war einfach interessant zu lesen, welche Inhalte die unterschiedlichen Blätter über die unumgänglichen Turnierberichte hinaus anboten.

Diese Magazine stellten das Rückgrat der Informationen über Pétanque in Deutschland dar. Wer damals etwas über unseren Sport erfahren wollte, konnte das mittels dieser Fachzeitschriften. Informationen aus dem Bundesverband DPV waren dagegen spärlich. Einen eigenen Kommunikationskanal hatte der Verband nicht.

Zwar schickte er manche Informationen an die Redaktionen der Fachmagazine, die dafür dankbar waren und sie selbstverständlich druckten. Es kam aber auch vor, dass der DPV eine der Publikationen abstrafte, weil ihm manche Artikel nicht passten. Dass damit ein Teil der lesenden Boule-Gemeinde von den Informationen abgeschnitten war, fand der Bundesverband weniger bedenklich als kritische Berichterstattung in einer freien Presse.

Vielleicht fragen sich heute jüngere Jahrgänge, warum der DPV die Informationen damals nicht einfach online stellte. Nun, das Internet war Mitte der 1990er Jahre gerade in den Kinderschuhen und tatsächlich Neuland1.

Veränderte Bedingungen

Die Versorgung mit Informationen über Pétanque mittels Zeitschriften war in den 1990er Jahren ohne Zweifel sehr aufwändig, wenn man ihn mit den digitalen Online-Medien der heutigen Zeit vergleicht. Das galt für alle Beteiligten: Um Abonnements verkaufen zu können, mussten die Herausgeber zuverlässig fast jeden Monat2 ihre Zeitschrift produzieren (was nicht immer gelang). Wer als LeserIn kein Abonnement abschließen wollte (und die begehrte Ware nicht per Post bezog), war auf die Verkaufsstände bei Turnieren angewiesen.

Nicht zuletzt kosteten diese Magazine etwas, und nicht in jedem Fall wurde der Kaufpreis als angemessene Unterstützung für die geleistete Pionierarbeit verstanden. So wurde gerne in fremden Heften mitgelesen, anstatt ein paar Mark für die Macher auszugeben.

Irgendwann war dann die letzte gedruckte Fachpublikation verschwunden. Ob es das Internet war, das nach dem Jahrtausendwechsel immer präsenter wurde, ob sich Ermüdungserscheinungen bei den Herausgebern einstellten oder sich das Geschäft schlicht nicht mehr rechnete – ich weiß es nicht. Mein Leben hatte sich durch meinen Beruf in eine andere Richtung entwickelt. Ich verfolgte die Szene zu dem Zeitpunkt nicht mehr, als die Pétanque-Magazine verschwanden.

Zu vermuten ist, dass den vergleichsweise geringen Auflagen der Magazine ein hoher Aufwand gegenüber stand. Aus kommerzieller Sicht war das möglicherweise kein gesundes Verhältnis. Die Hoffnung, dass es finanziell schon irgendwie klappen könnte – und vor allem eine gehörige Portion Enthusiasmus – dürfte alle Herausgeber, Redakteure und Autoren lange Zeit getrieben haben. Es wäre interessant, heute bei den damaligen Verantwortlichen nachzufragen, was genau der Grund des Verschwindens der gedruckten Magazine war.

Verflogener Charme

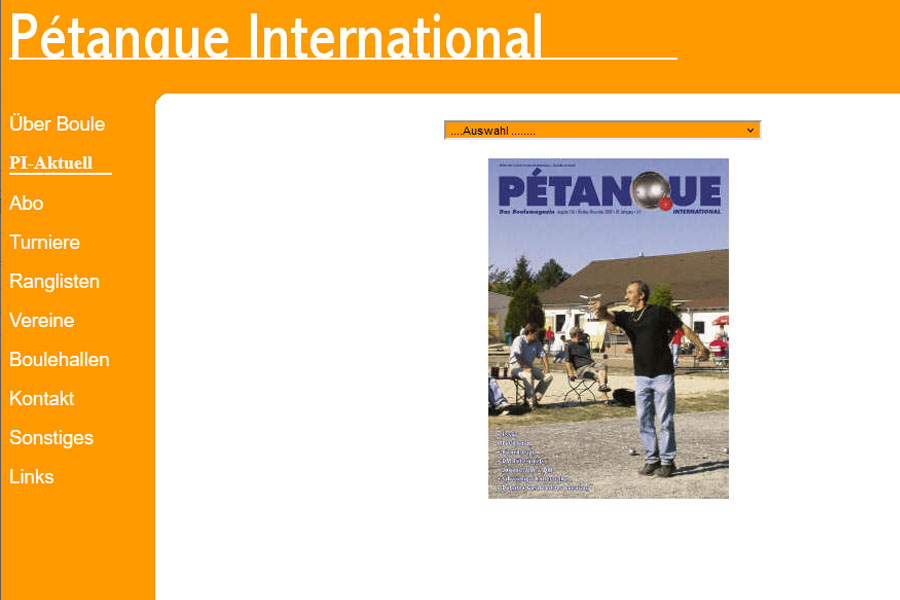

Eine kurze Zeit lang existierte zumindest von Pétanque International ein Webauftritt. Für die Herausgeber der selbstverständlich nicht kostenlosen analogen Magazine war der Reiz, Inhalte online zu präsentieren allerdings gering. So etwas wie Bezahlschranken gab’s damals noch nicht. Was konnte man also digital verfügbar machen, ohne die finanzielle Basis des analogen Mediums zu gefährden? Gerade mal das Cover und das Inhaltsverzeichnis der gedruckten Magazine als Werbung und Kaufanreiz für die Papierversion!

Keines der papiernen Magazine hatte es folglich geschafft, seine analoge Existenz ins Digitale hinüberzuretten. Trotzdem entstand Neues im digitalen Umfeld, beispielsweise Internet-Foren. Doch der Charme der Papierzeit war verflogen.

Worin lag aber dieser Charme? Zum einen an den Inhalten: Die gedruckten Magazine berichteten neben Ergebnissen und Turnierberichten – auch aus dem Ausland – ebenfalls über Kulturelles rund ums Thema. Kurzgeschichten und Glossen übers Pétanque wurden gedruckt. Literatur- und Trainingstipps erweiterten den Horizont.

Die Beschäftigung mit unserem Sport war in den gedruckten Magazinen weitaus breiter und intensiver, als das später in der Online-Ära je zu finden sein sollte. Die neue digitale Technik, die unser Leben ja bereichern sollte, hatte in der Pétanque-Welt den Papierausgaben wenig entgegenzusetzen. Das hätte man anders vermuten können, oder?

Ein Vierteljahrhundert später

Trotz der unendlichen Weiten des Internets gibt es im bundesdeutschen Pétanque heute keine digitalen Formate, die den damaligen analogen Magazinen auch nur ansatzweise das Wasser reichen könnten. Die Schwerpunkte der heutigen Online-Angebote liegen weitgehend auf Terminankündigungen, Ergebnissen und meist kurzen Turnierberichten. Kritische Beschäftigung mit der Verbandsarbeit ist fast so rar wie drei aufeinander folgende Carreaux sur place in der vierten Hessenliga. Artikel zum Thema Regelwerk sind noch seltenerer anzutreffen (und dabei wäre das wirklich dringend notwendig!). Hinsichtlich boule-kultureller Beiträge herrscht Alarmstufe rot.

Was sind nun die digitalen Plattformen, die zu erwähnen es heute Grund gibt? An erster Stelle stehen diese beiden Online-Auftritte:

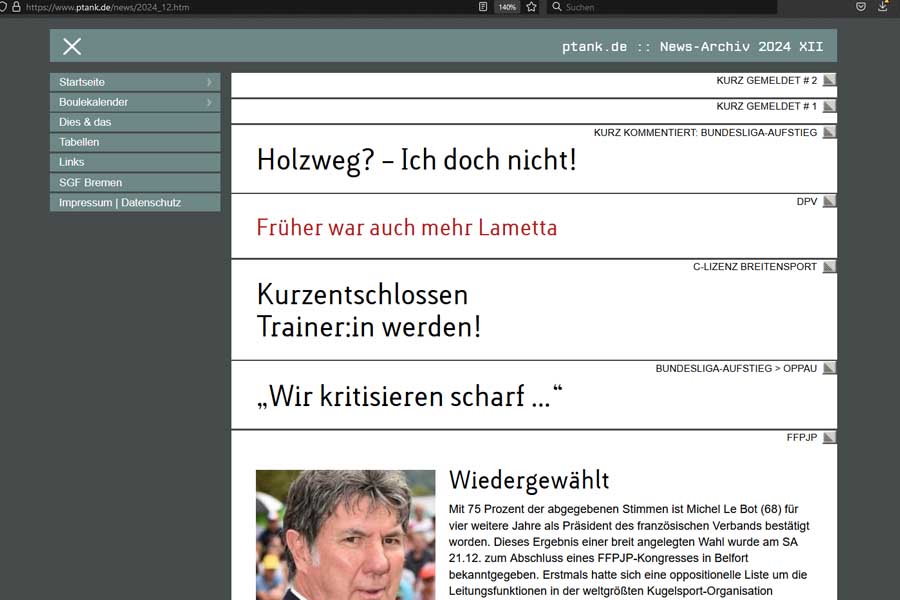

Hoch im Norden: ptank.de3

Ulli Brülls bedient mit seiner regelmäßig gepflegten Website vorwiegend regionale Themen in und um Niedersachsen. Für Besucher aus anderen Regionen interessant: Er thematisiert immer wieder das Paralleluniversum, in dem unser Bundesverband wirkt.

Wer die Website kennt, weiß: Hier findet man meist keine Lobhudeleien, sondern Hinweise auf Missstände, die wichtig sind. Ullis scharfzüngiger Schreibstil ist zudem lesenswert – und als ehemaliges Mitglied „im erweiterten Kreis des DPV Präsidiums“4 hat er wohl einen guten Einblick in die Arbeit des Bundesverbands.

Wie wichtig es ist, das Treiben der Verbände zu verfolgen und Öffentlichkeit herzustellen, zeigte Ulli Brülls mit seiner Arbeit zum von manchen als Skandal bezeichneten Gemauschel um den Bundesligaaufstieg 2024.

Tief im Süden: qlaq.de5

Für das bayerische Pendant zu ptank.de zeichnen Roland Netter und Anton Krämer verantwortlich. Auch hier wird vor allem die Region bedient – aber eben auch die Funktionärsebene pointiert und mit Wortwitz beobachtet. Da die bayerische Komponente im Bundesverband recht stark ausgeprägt ist, sitzt qlaq.de in der richtigen Region, um den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen des DPV zu werfen.

Die schlechte Nachricht: qlaq.de ruht seit dem Sommer 2024 und wird in der bekannten Form auch nicht mehr weitergeführt werden, wie es im Januar 2025 aus der Redaktionsstube in Neuburg verlautete.

Irgendwo dazwischen

Das gerade erwähnte Thema Bundesliga-Aufstieg eignet sich gut, um auf Hein Fuhrmanns boule4you.de6 sowie Jannik Schaakes petanque-aktuell.de7 hinzuweisen. Auf beiden Plattformen gab es ebenfalls ein wenig Berichterstattung dazu, die allerdings weder den Umfang noch die Qualität von ptank.de erreichte.

Hier offenbart sich ein Manko: Ob eine ernsthaft-kritische Auseinandersetzung mit dem Bundesverband zu erwarten ist, wenn Eigeninteressen der Beteiligten bestehen, darf bezweifelt werden – und die Betreiber der beiden Plattformen haben persönliche Befindlichkeiten.

Hein Fuhrmann wurde vom DPV geschasst,8 es gab einen kurzen Rosenkrieg, in dem Hein kräftig gegen den DPV austeilte.9 Später wurden Missstände im DPV von ihm weit moderater formuliert als in seinem offenen Brief.

Hein bemühte sich nach dem Ende seiner Mitarbeit beim DPV immer wieder darum, von DPV-Turnieren streamen zu dürfen, was der Verband ihm regelmäßig mit meist wenig netten Worten untersagte.10

Bewundernswerterweise versucht Hein es immer wieder – und dabei werden ihm deutliche Stellungnahmen zu Mängeln im DPV (wie beispielsweise im Fall des vermasselten Bundesligaaufstiegs) eher nicht helfen, beim Verband Wohlwollen zu erzeugen.

Und Pétanque aktuell? Nun, wenn in Jannik Schaakes Team zwei Spieler aktuell im DPV-Kader sind (und vermutlich weitere mit dahingehenden Ambitionen), dann erklärt das die Artikel, die in Sachen DPV deutlich vorsichtig formuliert sind. Ich kann’s ihnen nicht mal verdenken. Die Schwerpunkte und Stärken von Pétanque aktuell liegen folglich im Bereich von Turnieren (Kalender und Berichte).

Darüber hinaus?

Was sonst noch zu unserem Thema zu finden ist, sind lediglich Nischen ohne den Anspruch, die Kraft oder den Mut, sich ernsthaft mit dem Zustand des bundesdeutschen Pétanques auseinanderzusetzen. Wer zum dreizehnten mal die Fehlinformation lesen will, dass Pétanque in die deutsche Sprache übersetzt „geschlossene Füße“ bedeutet, die oder der wird in diesen Nischen fündig werden. Da Vereinsseiten nicht im Fokus dieses Artikels stehen, war es das dann schon.

Lapsus

Beim Schreiben dieses Editorials ist mir mindestens ein Versäumnis unterlaufen: Ich habe vergessen, die Website Boule in Braunschweig zu erwähnen.11 Der Autor Thorsten Dodzuhn setzt sich zwar nicht mit der bundesdeutschen Pétanque-Szene auseinander, die ja den Schwerpunkt meines Artikels darstellt. Seine Arbeit enthält jedoch lesenswerte kulturelle Beiträge und nicht zuletzt das beeindruckende Boule-Lexikon.

Es gibt kein zurück

Natürlich erreicht uns heutzutage eine Meldung auf digitalem Weg schneller als in Zeiten der analogen Berichterstattung. Wer würde im Jahr 2025 gerne einen Monat bis zur nächsten Ausgabe eines gedruckten Magazins warten, wenn der DPV dann doch mal irgendein dünnes Statement zu irgendwas abgibt?

Dazu kommt: Wer ließe sich auf das Abenteuer ein, in unseren Zeiten nochmal ein gedrucktes Qualitäts-Medium jenseits der Turnierergebnisse herauszugeben? Das dürfte sich niemand antun. Spricht man mit Verlagen, die Bücher produzieren, dann ist die Zielgruppe zum Thema Pétanque zu klein, um ein Buchprojekt ohne schlaflose Nächte finanzieren zu können. Die Gefahr der Selbstausbeutung wäre zu groß.

Im Zeitschriftenbereich, der weit mehr von Aktualität und Termindruck geprägt ist als der Buchmarkt, wäre heute ein analoges Projekt aus finanzieller Sicht zum Scheitern verurteilt. Wer wäre in unserer Welt einer weit verbreiteten Gratis-Mentalität bereit, jeden Monat ein paar Euro für ein Pétanque-Magazin zu bezahlen? Ich tippe auf 42 zahlende LeserInnen. Bundesweit.

Nein, die analogen Zeiten sind unwiderruflich vorbei (und doch hoffe ich natürlich insgeheim, dass es eine Renaissance wie bei den ehemals totgesagten Schallplatten geben könnte).

So werden wir uns durch die digitalen Meldungen klicken, schnell konsumieren – und möglicherweise ähnlich schnell vergessen, weil in den üblichen Blog-Formaten der wenigen Pétanque-Websites neue Nachrichten unablässig von oben nachdrängen. Dadurch werden ältere Meldungen nach unten durchgereicht und weniger sichtbar. Wenn dann noch eine Suchfunktion fehlt wie bei ptank.de, nutzen nach einer gewissen Zeit auch die besten Beiträge nur wenig: Sie versinken in der Masse.

Damit man dagegen zumindest teilweise etwas tun kann (Stichwort: Magazinstil), sind neue Konzepte und erweiterte Kenntnisse erforderlich. Keine der hier betrachteten Websites leistet das heute. Wie fatal sich eine unkontrollierte, riesige Menge an Beiträgen auf den Informationswert eines Webauftritts auswirken kann, zeigt das mediale Flaggschiff unseres Pétanque-Kosmos: die Website des DPV.

Die Geschichte um den Aufstiegsskandal und die krude Argumentation des DPV dazu sind heute doch schon so gut wie vergessen, oder? Und das ist ganz sicher im Sinne des Bundesverbands.

Verbandszeugs

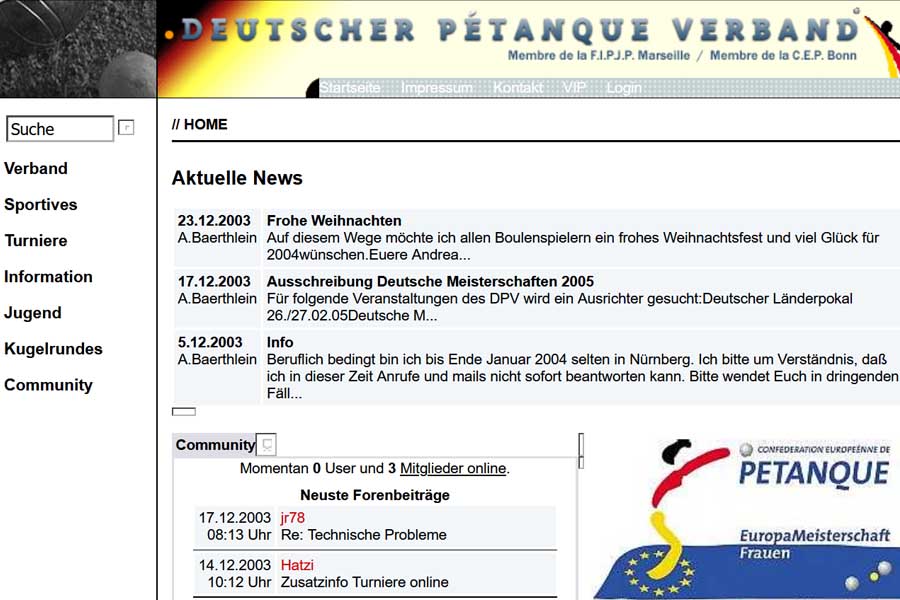

So ist unsere Pétanque-Welt also seit vielen Jahren digital. Ausschließlich digital. Natürlich gilt das auch für den Bundesverband DPV, der in der analogen Zeit überhaupt kein eigenes Angebot hatte, aber irgendwann dann doch mal online ging. Das war wohl im Jahr 2003.12 Seitdem sind 22 Jahre vergangen – das ist viel Zeit.

Was hat sich seitdem verbessert? Ich meine damit: Welchen Mehrwert bietet die heutige Website des DPV gegenüber der schlichten, sparsamen Version von vor 20 Jahren? Ich finde: Verdammt wenig, wenn ich berücksichtige, wie die digitale Welt sich seitdem entwickelt hat. Woran liegt das?

Abgesehen von den zumeist dürftigen Inhalten: Wenn ich sehe, mit wie wenig technischem Sachverstand der DPV heute seinen Online-Auftritt bestückt, wie erbärmlich viele Berichte präsentiert werden, dann zeigt sich sogar zu den meisten Ausgaben der gedruckten Magazine von vor 30 Jahren ein entscheidender Unterschied: Damals beherrschten die Herausgeber das Handwerk.

Solides Handwerk ist eine Grundvoraussetzung auch für gutes digitales Publizieren. Das ist jedoch heute im Bereich der Kommunikation beim Bundesverband so selten wie ein Biberon auf 21 m.

Dabei rühmt sich der DPV, ein Kommunikations-Team zu haben. Man tagt in einem extra gegründeten Kommunikations-Ausschuss – der das offensichtlich ungeliebte Kind „Website“ jedoch lieber eingesperrt in einem Schrank voller Spinnweben unter der Treppe versteckt. Dabei sollte die Website des DPV das Aushängeschild unseres Sports sein. Sie ist es nicht, denn es kümmert sich niemand darum.

Statt dessen bedient man offenbar lieber nicht-inklusive Kanäle wie Facebook und WhatsApp. Versagt man sich als SpielerIn den dahinter stehenden, datenhungrigen Unternehmen – wofür es gute Gründe gibt – dann ist man außen vor. Nicht zu vergessen: Youtube! Wer nur ausreichend mit seinem Smartphone herumwackeln kann, wird hier gar zum „Broadcaster“. Am besten noch im Hochformat!

Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es für manche beim DPV spannender ist, in der Funktion eines außer Rand und Band geratenen Live-Kommentators bei einer Weltmeisterschaft voller Emotionen in ein schlecht ausgeteuertes Mikrofon zu brüllen, als sich mit redaktioneller Arbeit in einem Webprojekt abzumühen.

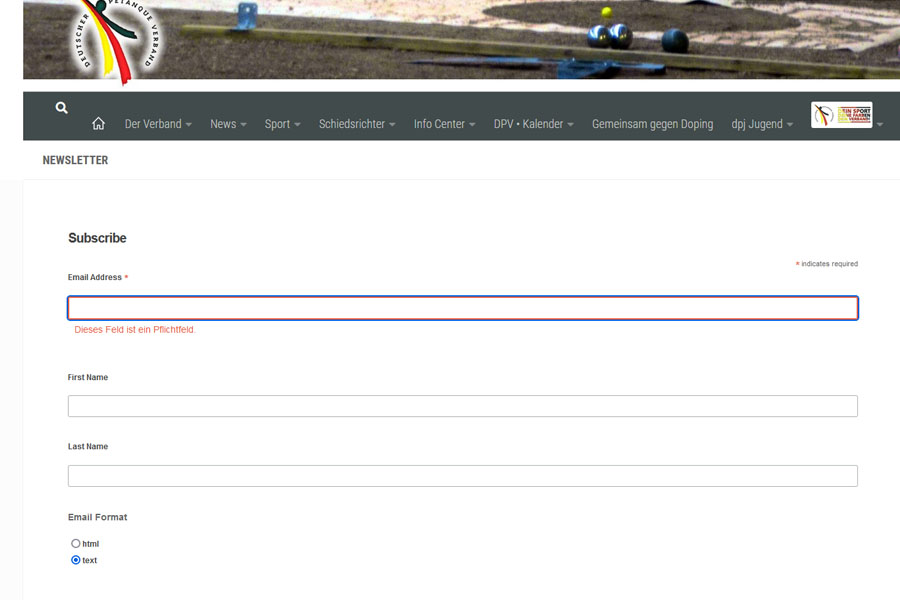

Der DPV kämpft seit vielen Jahren erkennbar mit den Tücken der Digitalisierung. Ein Konzept ist nicht erkennbar, vermutlich gibt es keins. Auf Nachfrage wird geschwiegen. Noch nicht mal ein einfaches Angebot wie einen digitalen Newsletter hat man beim DPV etablieren können. Mehrmalige Versuche (200613 und 201614) scheiterten. Woran eigentlich? Und warum gibt’s heute immer noch ein Anmeldeformular15 für den nicht existierenden Newsletter?

Das ganze Elend der Digitalisierung beim DPV wird durch dessen Website aufgezeigt: Sie ist lieblos und handwerklich weitgehend ohne Kenntnisse gestaltet. Typographie und Satz sind teils chaotisch, das Content Management System wird ersichtlich nicht beherrscht. Manchmal fehlen Inhalte (Bilder), manchmal stehen irgendwelche technischen Shortcodes mitten in den Texten.16

Ich rede hier nicht von Flüchtigkeitsfehlern, die immer mal vorkommen können, sondern von strukturellem Versagen. Es ist offensichtlich: Da hat man die Kontrolle verloren. Das ist eines Verbands dieser Größe, der pro Jahr hunderttausende von Euro umsetzt, unwürdig.

Für die Website des DPV kann festgestellt werden: Der Verband hat die Technik nicht im Griff. Er hat kein digitales Kommunikationskonzept. Er erfüllt die von ihm selbst in die Satzung geschriebene Anforderung nicht, den „deutschen Pétanque-Sport in Staat, Gesellschaft und den Medien“ zu vertreten.

Ehrenamt!

Genau an dieser Stelle kommt immer jemand um die Ecke, die oder der das Totschlagargument des Ehrenamts aufbringt. Man könne ja wohl keine professionelle Arbeit von jemandem erwarten, die oder der sich unbezahlt und lediglich im Rahmen eines Hobbys einbringt. Fehler würden zudem überall gemacht.

Offenbar wird es vielfach billigend in Kauf genommen, wenn die Führung unseres Verbands in den Händen von Leuten liegt, die Probleme in ihrer Organisation mit dem Ehrenamt erklären. Ehrenamt bedeutet allerdings nicht, ohne Konzept und ohne fachliche Kenntnisse zu arbeiten. Ehrenamt bedeutet, dass man Arbeit ohne Bezahlung leistet – nicht, dass man Aufgaben schlecht oder gar nicht erledigt.

Manchmal habe ich den Verdacht, dass mit dem Hinweis auf das Ehrenamt die Führungsriege ihre eigene Inkompetenz gleich mit relativieren will.

Die Doublette-Partnerin

Meine Doublette-Partnerin schaute mich ungläubig an, als ich ihr im Gespräch über dieses Editorial einige Details erzählte. Sie ist erst seit zirka zwei Jahren eine begeisterte Pétanque-Spielerin.

Dass mehr als 25.000 SpielerInnen in einem derart miserabel gemanagten Bundesverband organisiert sind, konnte sie kaum glauben. „Wieso ist in all den Jahren – in all den Jahrzehnten! – keine relevante Besserung eingetreten?“ fragte sie mich staunend. Und da sie meine Passion für den Pétanque-Sport ebenso kennt wie mein früheres Engagement in diesem Bereich, fragte sie gleich weiter, wie ich das alles ertragen könne.

Nun, warum unser Pétanque-Sport heute so wenig sichtbar ist, das konnte ich ihr nicht schlüssig erklären. Wir Menschen glauben gerne an das Gute – und haben deshalb vielleicht gehofft, dass es im Laufe der vielen Jahre irgendwie von selbst zu klar erkennbaren Verbesserungen in der Öffentlichkeitswirkung unseres Sports kommen würde. Das ist aber ersichtlich nicht geschehen.

Eines aber konnte ich ihr zumindest zum Teil erklären – und ein leichtes Lächeln huschte dabei über ihr Gesicht. Ich erzählte ihr, dass ich im „echten“, also im analogen Leben, etwas gegen das digitale Gewurschtel des DPV setzen kann: Es sind wunderbare Stunden, wenn ich in meiner Sammlung alter Pétanque-Magazine blättere.

Meine Doublette-Partnerin sah das bisher vermutlich als tüdelige Marotte eines mittlerweile älteren Herrn an. Dabei ist es viel mehr: Therapie!

Frank Jermann, Januar 2025

- Angela Merkel verwendete den Begriff „Neuland“ für das Internet noch im Jahr 2013. Die Situation des Internets in den 1990er Jahren wird in einem Artikel des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg beschrieben: Laute Modems und teure Minutenpreise – Ein Exkurs ins Internet der 1990er, zuletzt abgerufen am 15.1.2025. ↩

- In der Regel gab es in der Winterzeit nicht in jedem Monat eine Ausgabe. ↩

- Link zu ptank.de ↩

- Marco Ripanti, DPV (2013): Ulrich Brülls ist neuer DPV Ranglisten-Beauftragter, zuletzt abgerufen am 15.1.2025 ↩

- Link zu qlaq.de ↩

- Link zu boule4you.de ↩

- Link zu petanque-aktuell.de ↩

- Heike Marten, DPV (2023): Das DPV-Kommunikationsteam in neuer Besetzung, zuletzt abgerufen am 23.1.2025 ↩

- Kopie des offenen Briefs von Hein Fuhrmann ↩

- Hein Fuhrmann (2023): Wo ist das Problem? – Streaming Verbot für DPV Veranstaltungen, zuletzt abgerufen am 15.1.2025 ↩

- Link zu Boule in Braunschweig, zuletzt abgerufen am 14.2.2025 ↩

- Die früheste Website des DPV, die ich finden konnte, stammt aus dem Jahr 2003. ↩

- Link zur Website des DPV: Newsletter von 2006, zuletzt abgerufen am 15.1.2025 ↩

- Link zur Website des DPV: Newsletter von 2016, zuletzt abgerufen am 15.1.2025 ↩

- Link zur Website des DPV: Anmeldeformular für nicht existierenden Newsletter von 2019, zuletzt abgerufen am 15.1.2025 ↩

- Beispiel: siehe Screenshots der Newsletter von 2006 und 2016 ↩